Sororité et culture : hériter, transmettre, réinventer.

La sororité est souvent abordée comme une évidence, un idéal de solidarité féminine. Pourtant, elle n’a ni une seule définition, ni une seule manière de s’incarner. Elle se tisse dans nos histoires, nos héritages culturels, nos gestes quotidiens. Elle se transmet, parfois inconsciemment, dans les rituels partagés, les mots échangés, les mains tendues. Elle se réinvente aussi, en s’adaptant aux réalités que nous vivons, aux espaces que nous créons.

À travers cette conversation, nous voulons explorer comment la culture façonne notre rapport à la sororité. Comment nos origines, nos traditions, nos références collectives influencent nos liens entre femmes. Qu’est-ce que nous avons appris de la sororité à travers nos familles, nos communautés, nos modèles ? Et comment, à notre tour, nous redéfinissons cette solidarité au fil du temps ?

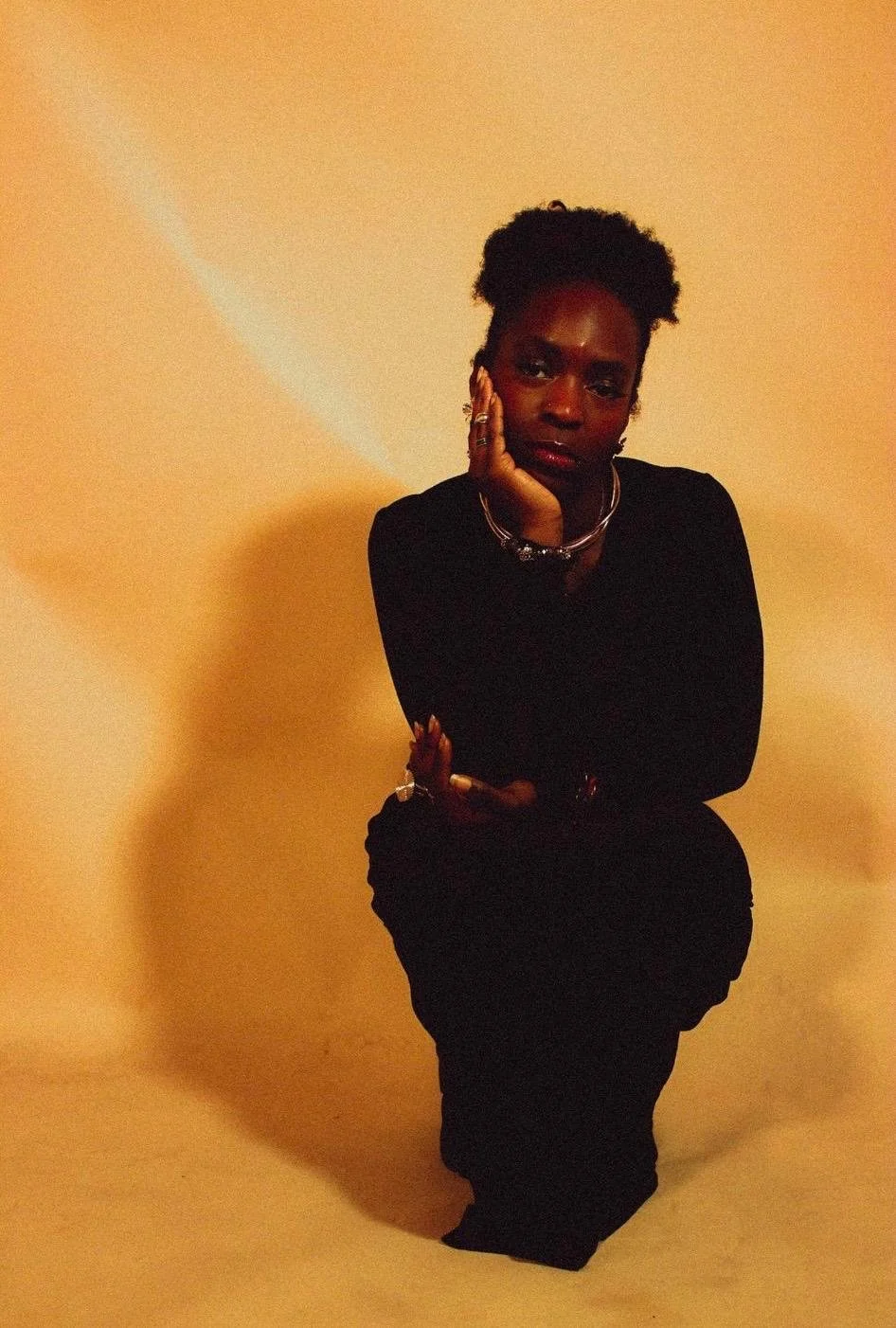

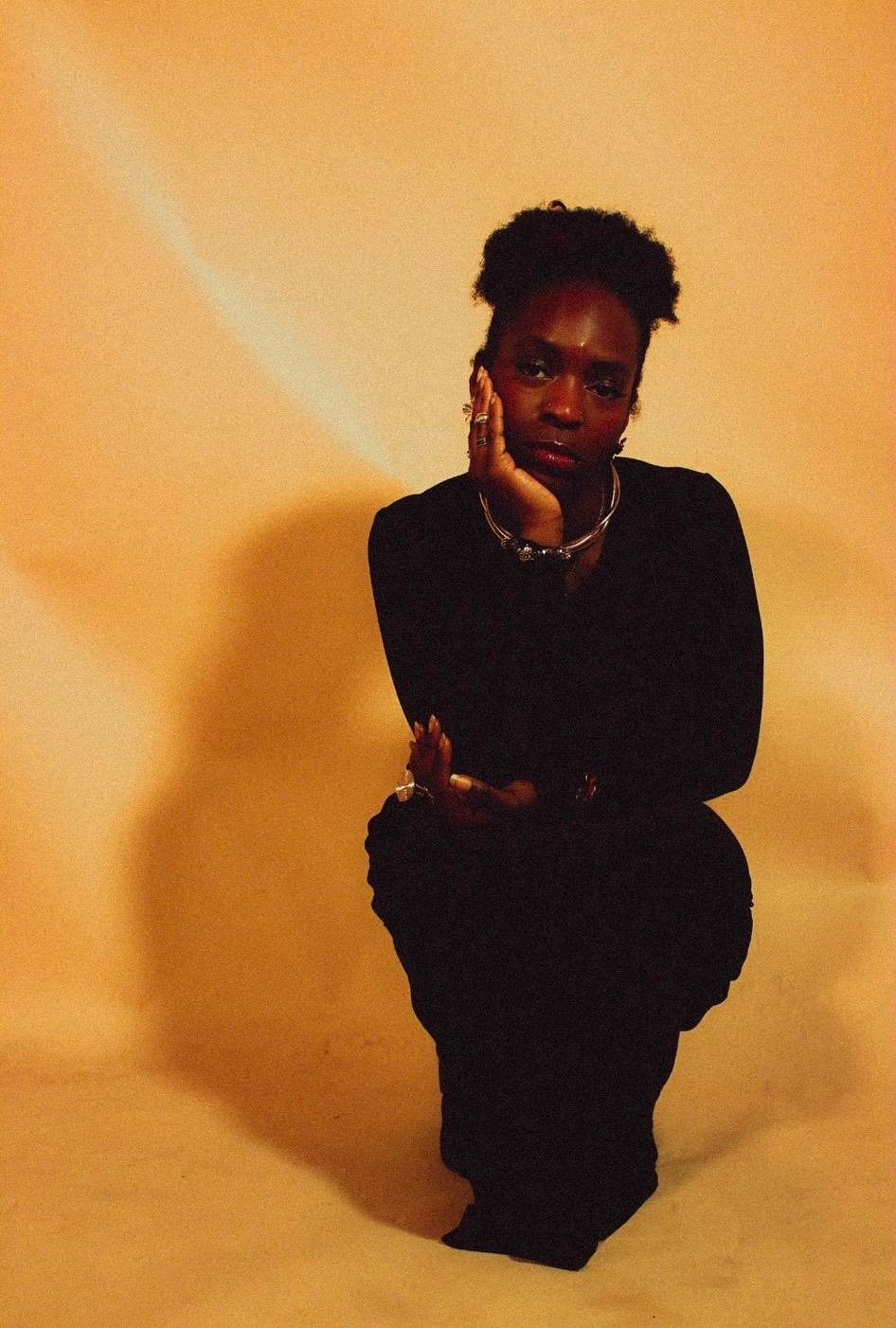

Anna, Célia, Maïmouna, Maria, Morgan et Méryl nous ont donné quelques pistes de leurs réflexions.

Mettre des mots sur un lien invisible

Que représente la sororité pour toi ? Est-ce une notion avec laquelle tu as grandi ou que tu as découverte plus tard ?

Maria : À mon sens, la sororité s’entend comme l’idéal féministe que toutes les femmes devraient porter en elles. De par l’énorme diversité dont bénéficie la communauté féminine, les femmes au sens large, s’apportent mutuellement ce qu’elles ne retrouvent pas dans leur sphère privée. La notion de sororité n’a pas été tout de suite évidente pour moi car dans ma culture elle est induite et pas exposée. Les femmes « font des trucs de femmes » de leur côté, on ne pose pas de questions. On attend seulement d’être assez grande pour rejoindre ce cercle visiblement très fermé. C’est seulement en grandissant que j’ai mis des mots sur ce phénomène qui m’accompagnait depuis ma naissance presque.

Célia : Pour moi la sororité c’est plus que de la solidarité mais c’est vraiment l’Amour que l’on porte aux femmes qui nous entourent de près ou de loin. C’est un amour et une solidarité qui découle du fait que l’on partage quelque part les mêmes expériences, les mêmes problématiques, les mêmes joies, les mêmes peines, qu’on a les mêmes questionnements du fait de notre condition de femmes. Et encore plus précisément de femmes noires parce que j’estime que les problématiques diffèrent beaucoup selon les origines, les traditions, le milieu d’éducation de chacune. C’est une notion avec laquelle j’ai grandi mais qui ne s’est vraiment manifestée que plus tard. Pendant un moment, j’avais une relation assez complexe avec les femmes de mon entourage, teintée d’incompréhensions et de manque de communication. Et aujourd’hui la plupart de mes relations les plus importantes sont avec des femmes.

Méryl : Je vois la sororité comme la paix, un endroit où tu peux te permettre d'être vulnérable car tu es vue, écoutée. Et c'est dans cette grande vulnérabilité partagée entre femmes qu'on apprend, qu'on s'entraide, qu'on lutte, qu'on rêve et crée de belles choses. C'est presque inexplicable, cette sensation de bien-être où tous tes sens sont en éveils, cette profondeur, dans les échanges qui apaise, qui dissipe cette frustration de ne pas toujours être comprise. C'est lunaire. Vive les femmes !

J'ai toujours grandi avec cette notion et elle continue de prendre tout son sens à travers les différents moments de vie que je partage avec ces femmes si différentes et qui m'enrichissent tellement.

Anna : Pour moi, la sororité représente le lien affectif, l’énergie unique qui unie les femmes entre elles. La compréhension, l’entraide, l’influence, la joie, le soutien dont peuvent témoigner les femmes envers leurs semblables, sans même forcément les connaître personnellement. La sororité est, d’après moi, un lieu de ressource essentiel dans lequel chacune devrait pouvoir puiser autour d'elle. Dans le sens que je lui donne, je n’ai pas grandi avec une notion de sororité explicite. Mais, ayant été élevée presque uniquement par des femmes, issues de plusieurs générations (je vivais avec ma mère, ma grand-mère et ma tante) cette présence féminine m’a forgée et m’a fait me rendre compte très tôt de la place infaillible et du rôle indispensable qu’avaient ces femmes, et les femmes de mon entourage, les unes envers les autres.

Morgan : Pour moi, la sororité représente un lien de solidarité et de soutien entre femmes, basé sur l’entraide, l’écoute bienveillante et le partage. Ce n’est pas une notion avec laquelle j’ai grandi, mais que j’ai découverte plus tard, en comprenant l’importance de créer des safe places exclusivement féminines. De mon point de vue, c’est très important de se construire un noyau solide et de confiance, surtout lorsqu’on est une femme noire.

Oui, parce que ma perception de la sororité varie selon qu’il s’agisse de femmes blanches, racisées ou noires. Je resterai toujours attentive aux dynamiques en fonction des expériences et des réalités de chacune, mais c’est uniquement auprès de femmes noires que je me sens pleinement en confiance et en sécurité, et avec qui les échanges sont authentiques. Et surtout, avec qui le sentiment de devoir de « présence », d’écoute et de protection est décuplé.

Maïmouna : Pour moi, la sororité, ça représente littéralement tout. Ça représente ce qui m'a le plus aidée, je dirais, ces dernières années, et ça représente aussi beaucoup ma façon de voir les choses et ma façon d'évoluer en tant que femme, adulte au sein de la société. Je n'ai pas du tout grandi avec la conscience de cette notion. D'ailleurs, je l'ai compris assez tard, pendant les études supérieures mais je pense que même si je n'ai pas grandi avec, ça restait quand même certainement important dans la manière dont, je ne sais pas, je pouvais voir les femmes autour de moi évoluer, que ce soit ma mère, mes figures maternelles, mes tantes, mes grands-mères, ce genre de choses. Mais c'est vraiment pendant mes études supérieures que j'ai pu mettre un mot dessus.

« Peu importe comment elle est incarnée, la sororité doit être au cœur de toutes nos démarches. »

Y a-t-il un moment précis où tu as compris ce que signifiait réellement la sororité ? Une expérience qui a changé ta perception ?

Maria : En arrivant au lycée, mes amitiés féminines ont pris une place déterminante : certaines m’ont profondément marquée, tandis que d’autres m’ont brisée. C’est à ce moment-là que j’ai réellement saisi le sens et l’importance de la sororité.

Célia : Honnêtement, je ne pourrai pas dire qu’il y a un moment précis qui m’a fait prendre conscience de ce qu’était réellement la sororité car cela s’est vraiment fait graduellement. Au fil du temps, je me suis rendu compte que les personnes vers qui je me tournais dans des moments de doutes, d’épreuves, de joie ou lorsque j’avais besoin de soutien ou de conseils étaient des femmes : que ce soit ma mère ou mes amies.

Méryl : Quand j'ai intégré le book club Overbookées, j'ai directement senti cette sensation de paix et cet élan de solidarité avec des femmes que je ne connaissais même pas. Peu importait la profondeur de nos liens, tant que la volonté d'être à l'écoute l'une de l'autre, était bien là. Et c'est dans cette bienveillance, que je me suis confiée, j'ai appris, j'ai pleuré avec des inconnues qui ne le sont plus maintenant.

Anna : J’aurais aimé que ce ne soit pas le cas mais j’ai appris ce que signifiait réellement la sonorité le jour où j’ai expérimenté ma première rupture amoureuse, après de longues années de relation. En sortant de cette phase de ma vie, j’ai mis un point d’honneur sur le fait d’apprendre à m’aimer réellement, à me comprendre, à m’écouter, à devenir une version de moi plus affirmée, confiante et indépendante. Et en même temps que j’en apprenais sur moi, j’en apprenais également sur toutes les femmes qui constituaient mon entourage. De par leur soutien infaillible, leurs retours d’expérience, leur écoute, leur présence, leurs histoires évidemment réconfortants en cette période, mais également par le fait de me rendre compte que chacune de nous portait une part des autres en elle, parce que nous étions des femmes, que nous partagions les mêmes struggles et qu’à la fin de la journée, nous souhaitions toutes nous tirer vers le haut. Je me suis rendue compte que ces liens féminins apportaient énormément à ma vie et à ma croissance en tant qu’être humain, bien plus qu’une relation amoureuse partagée avec un homme. Mon focus a dès lors été de m’investir pleinement dans ces liens amicaux et d’être une meilleure femme pour moi ET pour les autres, proches ou inconnues, que je pourrais à mon tour aider ou inspirer.

Quand la culture façonne nos liens

Quelle place occupent les liens féminins dans ta vie ? Sont-ils essentiels, secondaires, évidents, complexes… ?

Maria : Les liens féminins sont complexes mais essentiels. Les femmes doivent s’identifier et se retrouver en d’autres femmes pour une construction saine. Peu importe comment elle est incarnée, la sororité doit être au cœur de toutes nos démarches.

Célia : Dans ma vie, les liens féminins sont essentiels et évidents. Ma mère occupe une grande place dans ma vie, c’est vraiment mon héroïne et je sais qu’elle sera toujours là pour moi quel que soit la situation. Après ma mère, ce sont mes amies, que je considère comme mes sœurs. On sait mutuellement que l’on peut compter l’une sur l’autre. On partage nos succès, nos défaites, nos joies, nos peines, nos questionnements. On se complimente, on s’encourage, on se tire vers le haut. On se comprend de manière sincère et on peut ainsi se donner des conseils basés sur l’amour pur et la volonté de voir sa sœur gagner.

Méryl : Essentielle. La complicité qui émane des liens féminins est inégalable. Elle comble et forge tous les aspects de ma vie.

Anna : Ils sont l’un des piliers de mon épanouissement en tant que femme et plus largement, en tant qu’être humain. De manière générale, je trouve que les femmes sont dotées d’une certaine intelligence émotionnelle (souvent malheureusement causée par les combats qu’elles doivent mener) qui m’inspire et dont j'arrive à tirer du bon pour ma propre vie.

Morgan : Les liens féminins occupent une place essentielle dans ma vie. Encore plus dans le contexte social et politique de ces dernières années. Ces liens sont à la fois sources de soutien, d’inspiration et d’équilibre.

Maïmouna : Pour moi, les liens féminins occupent une place essentielle. Essentielle, complexe. Évidente, parfois, parce que, comme je l'ai dit, mes plus fortes amitiés, pour l’instant, ont toujours été des femmes et ça a été très naturel pour moi, en réalité. Et complexe aussi. Complexe parce que la femme, c’est la mère, la matrice. Moi, dans mon cas, c’est aussi beaucoup mes amies. C’est donc pas mal de figures dans lesquelles tu essaies peut-être de te retrouver, en tout cas quand tu grandis, quand t’évolues en tant que femme.

Héritage et injonctions culturelles

Les liens féminins ont-ils une place centrale dans ta culture, ou au contraire, as-tu dû déconstruire certaines idées sur la manière dont les femmes interagissent entre elles ?

Maria : Dans ma culture, à l’origine la société est matriarcale, la sororité a évidemment une place essentielle dans ce modèle. Les liens féminins sont sacrés et impénétrables. Cela n’empêche qu’il y a quand même des idées à déconstruire pour présenter ce phénomène sous un nouveau jour et le désolidariser du mouvement kanga motema.

Méryl : Dans la culture guadeloupéenne, les liens féminins ont une place centrale. Ils soudent la famille, la communauté, la société. Certains pensent même que les communautés antillaises évoluent dans des sociétés matriarcales tant la représentation de la femme potomitan est une figure de soutien, de force et de résilience.

Mais c'est aussi dans ces échanges entre femmes qu'on a pu révéler les lourdes responsabilités et attentes qui pèsent sur ces femmes et qui reposent bien trop souvent sur le sacrifice.

Maïmouna : Je suis Malienne, mes 2 parents sont maliens, et chez nous, les liens féminins occupent une place essentielle. C’est ainsi que se construit la vie en communauté, la vie en société. Il y a une certaine séparation des genres et des rôles : les hommes d’un côté, les femmes de l’autre. Pas de manière stricte, mais dans l’organisation du quotidien, on retrouve cette dynamique. Les femmes grandissent ensemble, élèvent les enfants ensemble, partagent des responsabilités qui leur sont attribuées. Cette nécessité de s’organiser ensemble crée des liens forts, c’est presque instinctif.

Naturellement, cette organisation se retranscrit lors de l’arrivée en France. Elle s’adapte et reste centrale. Faire partie d’un groupe de femmes, c’est être entourée, soutenue. On s’entraide dans le quotidien, mais aussi lors des grands événements de la vie : un décès, une naissance, un mariage… J’ai grandi en observant ma mère et ces dynamiques, en voyant comment les femmes se mobilisent naturellement pour traverser ces moments ensemble. Être une femme, c’est aussi ça : s’organiser, évoluer à travers les liens que l’on tisse avec les autres.

Est-ce que j’ai dû déconstruire certaines idées ? Sans doute, notamment beaucoup de choses liées à la culture et à l’éducation. Mais sur la sororité, non. Ce que j’ai vu et vécu a toujours été profondément positif. C’était toujours beaucoup d’entraide, beaucoup d’amour. Et c’était même réconfortant. Donc c’est quelque chose que j’ai gardé aussi très précieusement, moi, de mon côté.

Dans ta culture ou ton milieu d’origine, comment la solidarité entre femmes est-elle vécue et transmise ?

Maria : Elles se transmettent à travers des rites de passage qui n’en sont pas vraiment. Des moments partagés, des discussions échangées. Il n’y a pas un seul moyen précis ou identifiable : quand une de tes tantes passe à la maison, elle te dit juste « viens, on va parler ». La sororité, cependant, a des degrés qui varient selon l’âge des personnes concernées.

Célia : Dans ma culture, la solidarité entre femmes se transmet à travers plusieurs gestes. Principalement, la solidarité se manifeste par le fait de préparer la femme à incarner au mieux son rôle et sa posture dans la société, ce sont beaucoup d’habitudes transmises de mères en filles. Les mères et les tantes transmettent à leurs filles des valeurs comme l’importance de la femme dans un foyer et la posture à adopter dans diverses situations y compris dans des situations familiales, amicales, professionnelles, envers la belle-famille etc..

Sont également transmises, toutes les valeurs liées à l’hygiène (prendre soin de sa peau, ses cheveux, son corps), la cuisine (il y a beaucoup de recettes et astuces de cuisine qui se transmettent de mères en filles), à la santé (notamment l’utilisation de plantes), la coiffure, la manière de s’habiller.

Méryl : La solidarité entre femmes est transmise verbalement. On ressent cette nécessité pour les femmes de partager des vécues de femmes qui ont marqué la famille ou l'histoire de la Guadeloupe pour imposer des modèles féminins, montrer la voie. En témoignant, elles font naitre chez chacune d'entre nous une admiration sans limite pour les femmes "de chez nous" et qui nous pousse à faire vivre ces héritages, à se célébrer, à être solidaire entre femmes.

Morgan : En Martinique, la sororité est une force et a toujours été présente. Depuis l’esclavage, les femmes ont toujours été au cœur de la résistance et de la transmission des savoirs, que ce soit à travers l’éducation, la cuisine, ou les soins traditionnels. Elles ont aussi créé des réseaux d’entraide dans les quartiers et les associations pour se soutenir face aux difficultés économiques et sociales. Aujourd’hui encore, les Martiniquaises perpétuent cette culture d’entraide.

Y a-t-il des rituels, des traditions ou des expressions qui, selon toi, symbolisent cette connexion entre femmes dans ton héritage ?

Maïmouna : Oui, il y en a énormément. Des rituels, des traditions, omniprésents dans chaque moment de la vie. Les expressions, je les connais moins, mais les traditions, elles, sont ancrées partout. Dans les mariages, par exemple, il y a tellement d’étapes qui concernent exclusivement la mariée et qui nécessitent qu’un groupe de femmes l’accompagne. Elles prennent soin d’elle, veillent à chaque détail. Le mariage cristallise vraiment cette dynamique : c’est un moment d’accompagnement intense, entièrement féminin, presque sacré. Il y a des gestes, des rituels précis—le lavage de tête, le lavage de pieds, les jours où la mariée reste dans sa chambre avant de rejoindre son mari et sa nouvelle famille.

Et ce n’est pas seulement dans les mariages. Lors des décès aussi, ces liens prennent tout leur sens. Il y a une sorte de devoir, un engagement naturel envers sa communauté, et en particulier envers les femmes de cette communauté.

Méryl : La fête des cuisinières en Guadeloupe a lieu chaque année pour célébrer la place de la femme dans la culture culinaire de la Guadeloupe et bien plus encore. C'est un moment où les femmes de tout âge s'habillent et défilent dans leurs belles robes traditionnelles en madras avec leur coiffe. Elles rayonnent tout autant que la culture guadeloupéenne à travers elles.

Dans ta culture d’origine, comment la solidarité entre femmes s’exprime-t-elle ? Est-elle formelle (rituels, traditions) ou informelle (gestes du quotidien, langage implicite) ?

Maria : Très informelle et implicite, voire agrémentée d’un peu de violence verbale (non volontaire par moment).

Méryl : En grandissant la solidarité féminine c'est pour moi ma tante qui me fait ses gâteaux fouettés pour chacun de mes anniversaires alors que ma mère avait déjà fait le fameux gâteau guadeloupéen "amour caché". C'est aussi ma tante qui m'envoient des bouteilles de rhum vide remplies d'huile de carapate pour entretenir mes cheveux (l'odeur me suit encore). C'est aussi ma mère qui m'apprend à faire des patrons à coudre par la suite.

Dans certaines cultures, la solidarité féminine passe par des pratiques spécifiques : transmission de savoir-faire (coiffure, cuisine, couture, artisanat...), rites de passage, soutien maternel collectif… Peux-tu partager un exemple qui t’a marquée ?

Maria : Chez moi, la solidarité féminine se manifeste surtout lorsqu’une femme donne naissance. Toutes les tantes, les grands-mères, les cousines et tutti quanti se déplacent pour exhiber leurs skills et soulager la nouvelle maman de ses tâches quotidiennes, afin qu’elle puisse se consacrer pleinement à son bébé.

Anna : Dans ma culture camerounaise, avec l’art de la cuisine, la coiffure est un joli exemple imagé de cette solidarité féminine dans les pratiques. Très tôt, l’art de la coiffure nous est transmis. Tout d’abord en étant la personne coiffée, avec des routines presque ritualisées du moment du coiffage hebdomadaire (ce n’était pas une partie de plaisir...). Ensuite sous forme de jeu, avec des têtes à coiffer, ma mère, ma grand-mère et ma tante nous apprenaient à former nos premières couettes et nattes. Au fur et à mesure que notre niveau évoluait, on pouvait se servir des leurs pour des occasions de plus en plus sérieuses. Jusqu’au niveau ultime : savoir se coiffer seule, et faire partie de ce vivier de femmes de la famille qu’on peut appeler à tout moment pour aller tresser une petite cousine, une tata, une copine de la copine en cas de besoin, et à titre gratuit. Car c’est souvent un échange de bons procédés, nous savons que nous pouvons compter les unes sur les autres à ce niveau là. Un souvenir qui m’a marqué à ce sujet est le jour où, dans la même journée, ma soeur, ma mère, ma tante, ma grand-mère et moi devions nous faire coiffer. Ce qu’il s’est passé? Nous nous sommes toutes tressées simultanément. Ou presque. Ma mère me coiffait, pendant que ma soeur la coiffait, pendant que ma mamie se faisait coiffer par ma tante. Puis ma mère a coiffé ma tante, pendant que ma mamie coiffait ma soeur krkrkr.

Maïmouna : J’ai plein de souvenirs marquants, mais celui qui me revient là, c’est le départ de mon père pour le Mali. C’était un événement important, parce que ça faisait longtemps qu’il n’était pas retourné là-bas. Il y avait une vraie cérémonie autour de ce moment. Chez nous, quand quelqu’un repart au pays, toute la famille se rassemble pour lui dire au revoir. Ce jour-là, beaucoup de proches étaient là : des oncles, des tantes, des cousins… Certains étaient venus prier pour lui, d’autres juste pour être là, marquer le moment. Mais il y avait aussi un autre aspect : plusieurs femmes de la famille s’étaient rassemblées pour aider ma mère. Parce qu’au-delà du moment passé ensemble,, il y avait aussi toute l’intendance à gérer : le monde à la maison, les repas à préparer, l’organisation… Et chez nous, ces rôles restent encore très genrés. Je me souviens en particulier d’une tante qui est restée plusieurs jours pour épauler ma mère.

Moi, j’étais là, au milieu de cette cuisine pleine à craquer, à observer tout ça. Je comprenais sans vraiment comprendre. Mais j’étais très admirative de cette sororité, c’était réconfortant et chaleureux.

Penses-tu qu’il existe une forme de sororité silencieuse, qui s’exprime sans mots ?

Célia : Il y a définitivement une forme de sororité qui ne s’exprime pas avec les mots mais avec les actions et la présence. Le fait de se sentir safe avec cette ou ces femmes et sentir que « they got your back » même sans qu’elles aient à l’exprimer directement. Je trouve que cela s’exprime aussi par le fait de pouvoir prendre cette femme ou ces femmes en modèle en observant ce qu’elles font, leur posture et leurs réalisations au quotidien. Pouvoir se « référer » à elles ou les prendre en exemple.

La sororité peut-elle être en conflit avec d’autres injonctions culturelles ? As-tu déjà ressenti un tiraillement entre solidarité féminine et d’autres attentes sociales ?

Morgan : Oui, la sororité peut entrer en conflit avec certaines injonctions culturelles, souvent dictées par le patriarcat et renforcées par la misogynie intériorisée. On m’a appris qu’il fallait être solidaire entre femmes, mais si le mari d’une amie la frappe, je ne dois pas m’en mêler et plutôt lui conseiller de “serrer son cœur”. On m’a dit d’être solidaire avec mes amies, mais si l’une d’elles souffre de dépression ou d’une autre maladie mentale, je devrais prier pour elle plutôt que de l’encourager à consulter un psy. On m’a inculqué l’idée de solidarité féminine, mais dans le monde du travail ou en amour, je me retrouve en compétition avec d’autres femmes.

Avec le temps, j’ai aussi compris que la sororité n’était pas vécue de la même manière selon les appartenances religieuses, sociales ou culturelles. Depuis l’enfance, beaucoup de femmes sont conditionnées à voir les autres comme des rivales plutôt que comme des alliées. J’ai moi-même ressenti ce tiraillement, notamment face à l’idée qu’être trop solidaire pouvait être perçu comme un manque d’objectivité ou un rejet des normes traditionnelles. Déconstruire ces réflexes demande du temps, mais c’est essentiel pour bâtir des liens sincères, affranchis des attentes oppressives.

Traces et résonances : ce que la sororité laisse en nous

Si la sororité devait être une sensation, une odeur ou une couleur, laquelle choisirais-tu et pourquoi ?

Maria : Une odeur fruitée mais puissante, qui agrippe les narines, pour refléter la large palette de féminité dans laquelle s’inscrit la sororité.

Célia : Je ne pourrai pas dire exactement pourquoi mais pour moi la sororité me fait penser à la sensation de la Madeleine de Proust. C’est une sensation familière, et qui fait remonter comme une vague d’attachement à quelque chose qu’on a vécu par le passé, un souvenir de notre enfance auquel on est attaché.

Méryl : Si la sororité devait être une sensation, je la verrais comme une chaleur réconfortante, celle d’un câlin sincère après une longue journée, un instant où tu te sens entièrement comprise et acceptée, sans avoir à dire un mot. C’est cette sensation de légèreté, de soulagement, comme si le poids de tes inquiétudes se dissipait simplement parce que quelqu’un d’autre est là, prête à t’écouter, à te soutenir sans jugement.

Si je devais la comparer à une couleur, je dirais que la sororité serait un mélange de violet et de rose : le violet pour la profondeur de la compréhension mutuelle, cette couleur qui mêle la sagesse et la spiritualité, et le rose pour la douceur, la compassion, l’empathie. Ces deux couleurs ensemble symbolisent cette force douce mais puissante qui émerge quand les femmes s’unissent dans leur vulnérabilité

Anna : Tu vois, ces dimanches après-midi un peu gris, lorsqu’après avoir rangé ton espace de fond en comble écoutant ton album ou ton podcast préféré, passé du temps dans ta salle de bain à faire tes skincare, haircare and bodycare routines complètes, coché les 2/3 cases de ta to-do list du jour, allumé une bougie parfumée puis t’être installée confortablement dans des draps tous frais ou ton fauteuil douillet pour te préparer à : écrire un peu, regarder les vidéos YouTube qui sont sorties ce jour, binge watcher la série que tu connais déjà par coeur, savourer ce dessert dont tu avais envie depuis le matin ...? Ressourçant n’est-ce pas. Apaisant. Confortable. Ce sont ces sensations que je donne à la sonorité.

Si tu pouvais envoyer une lettre ou un message à une femme que tu n’as jamais remerciée pour son rôle dans ta vie, que lui dirais-tu ?

Méryl : Mes grand-mères (paternelle et maternelle), ces grandes dames guadeloupéennes ! Les courts moments que j'ai eu le privilège de partager avec elles et les récits qu'en font mes parents gardent leur chaleur et leurs valeurs intactes dans mon cœur. J'ai envie de les remercier et de leur témoigner toute mon admiration. Aujourd'hui elles se reposent là-haut, et c'est bien mérité.

Morgan : Je ne connais pas ton nom, et pourtant, je pense souvent à toi. Cette nuit-là, il y a quelques années maintenant, dans cette boîte de nuit, tu as vu ce que tant d’autres auraient ignoré. Tu as écouté ton instinct et, sans hésitation, tu es intervenue. Sans toi, je ne sais pas jusqu’où cette situation aurait pu aller. Tu n’avais aucune raison de me protéger, nous étions de parfaites inconnues, et pourtant, tu l’as fait. Ce simple geste, cette main tendue, cette présence au bon moment, a changé bien plus que ma soirée. Tu m’as rappelé la force de la sororité, celle qui dépasse les mots, les liens, les circonstances.

Je ne t’ai jamais remerciée, mais sache qu’il ne se passe pas une journée sans que j’aie une pensée pour toi. Tu es dans mes prières, dans ma gratitude silencieuse, et dans chaque moment où je choisis, à mon tour, de veiller sur une autre femme comme tu l’as fait pour moi.

Où que tu sois, j’espère que la vie te rendra au centuple la bienveillance que tu offres aux autres. Merci.

Maïmouna : Si je pouvais envoyer une lettre, un message à une femme que je n'ai jamais remerciée pour son rôle dans ma vie, je choisirais ma petite sœur. Surtout très récemment, parce que je réalise à quel point elle me fait grandir. Je pense que souvent on sous-estime ce que peuvent nous apprendre nos benjamins. C'est vrai que maintenant qu'on commence à grandir, et que surtout je vois quelle femme incroyable elle est en train de devenir, j'aimerais la remercier, elle, parce que c'est une des personnes, une des femmes en tout cas, qui me fait beaucoup grandir et qui continue à me faire grandir ces dernières années.