2016 : pourquoi on y revient encore ?

Actuellement, toute la toile ressort ses photos, ses selfies de 2016 avec filtres Snapchat comme si l’on venait d’ouvrir une grande boîte à souvenirs. Nos poses de l’époque, nos highlighter sur les joues, les paysages édités sur VSCO, ça fait sourire parce que, oui, c’était l’été d’une jeunesse dorée et légère. Mais pourquoi on y revient autant ?

Dix ans, c’est suffisamment long pour comprendre qu’en 2016, il ne s’agissait pas d’une simple parenthèse ni d’un emballement passager, mais d’un moment de transformation culturelle qui a vu émerger certains des albums les plus déterminants de la musique contemporaine, des œuvres dont l’importance, loin de s’être dissipée, se révèle aujourd’hui avec une netteté presque évidente. Dix ans plus tard, on comprend mieux pourquoi on a collectivement tant aimé cette année. On observe avec un mélange d’attendrissement, de lucidité et un certain vertige, le moment précis où quelque chose s’est déplacé, dans la musique, dans les images, dans nos vies et on accepte que cette année nous ait façonnés bien plus durablement que nous ne l’avions compris sur le moment.

The Dunes, Insecure (2016)

Une conjoncture sociale et générationnelle.

D’un côté, il semble que beaucoup cherchent désespérément à fuir notre réalité actuelle. De l’autre, il y a peut-être le désir de revenir à une époque où l’ambiance paraissait sincèrement plus légère, plus vivante, où l’on vivait à l’ère de Vine, où la culture des memes était à son apogée. Une époque où Twitter était encore une application divertissante peuplée de créateurs drôles, bien loin d’être ce foyer rempli de propagande raciste et de contenus d’abus sexuels qu’il est devenu, où les gens semblaient plus insouciants en ligne à l’époque et où même les influenceurs étaient fun à suivre parce qu’ils n’avaient pas encore transformé chaque post en vitrine capitaliste.

Au-delà de la culture numérique et des œuvres, 2016 a été une année pivot pour une génération : pour celles et ceux nés vers 1998, elle a été l’année des premiers choix d’adulte et de changements importants (le bac, la majorité, le départ du foyer familial pour certains). Un moment où la musique, la fête et l’imaginaire culturel rejoignent la construction identitaire. L’été 2016 se souvient souvent comme une « saison » à part entière, d’insouciance et de liberté, un bloc sensoriel dense fait de chaleur, d’odeurs, d’hymnes musicaux et de gestes collectifs. Un marqueur psychique lourd que la culture populaire continue de solliciter.

C’est la conjonction de ces mécanismes : archives numériques que l’on partage, rites de passage individuels et souvenirs sensoriels collectifs, qui alimente la nostalgie. On comprend pourquoi on regarde 2016 avec tendresse, et on comprend aussi que cela puisse faire du bien de se rappeler où l'on était il y a dix ans pour mesurer le chemin parcouru.

Musique : les rythmes d’un pivot.

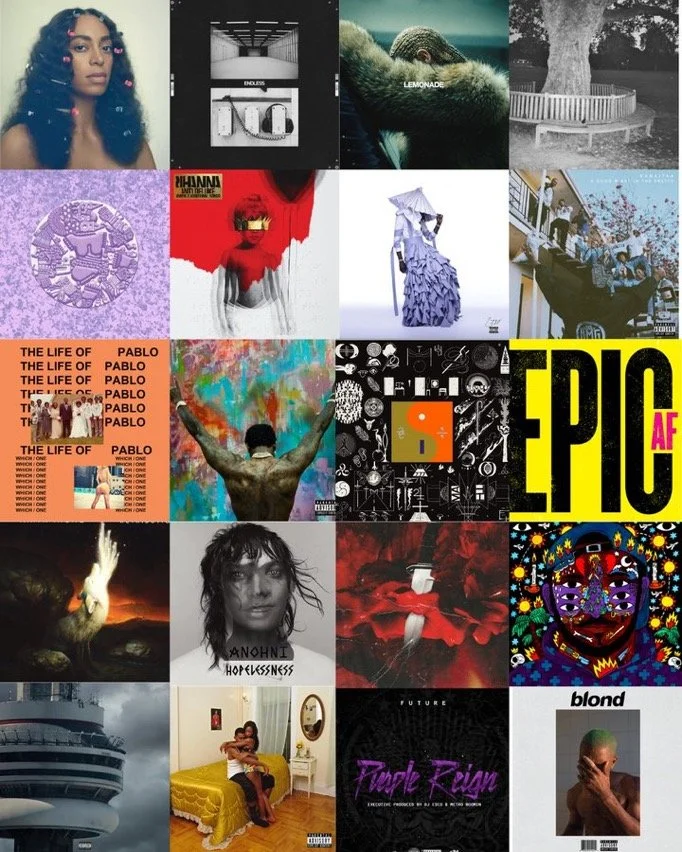

Sur la cartographie musicale aussi 2016 ressemble à une croisée des chemins : d’un côté, des albums qui ont réinventé la R&B, la soul et le hip-hop par des choix esthétiques et narratifs forts. Beyoncé avec Lemonade, a porté le format du « visual album » au rang d’événement socioculturel mondial. Solange, par la sobriété et la précision de A Seat at the Table, a transformé la confession en dispositif politique de réparation et d’autoréflexion, l’album fonctionne comme une archive intime qui alimente depuis des discussions sur le soin, la sororité et la mémoire noire américaine. ANTI de Rihanna a marqué un point de non-retour dans la pop contemporaine en imposant une œuvre volontairement indocile, sensuelle et radicale. Frank Ocean avec Blonde, qui a déplacé les frontières du songwriting R&B vers une forme plus fragmentaire et intérieure ; Childish Gambino avec Awaken, My Love!, qui a osé un virage funk/psyché loin du rap attendu. 99,9 % de KAYTRANADA s’inscrit dans cette même dynamique de déplacement décisif : en recentrant la musique électronique noire autour du groove, du corps et des circulations diasporiques, l’album a légitimé une esthétique où le producteur est auteur et où la fête, est un langage culturel à part entière. Pour ne citer qu’eux. En plus d’être d’excellents disques, ces sorties ont introduit des postures discursives nouvelles sur l’identité, la vulnérabilité, la communauté et modifié les attentes du public et de la critique.

Sur le continent africain, l’année 2016 et les années qui l’entourent voient aussi éclore un foisonnement musical et visuel remarquable : des scènes nigérianes avec Wizkid, Mr Eazi ou Tekno, aux scènes ghanéennes et sud-africaines, les artistes africains consolident alors leur univers esthétiques.

Afrobeats, Highlife, prémices de l’Amapiano entre autres, ne cessent de s’exporter et de redessiner les équilibres de la pop mondiale. Le succès de « One Dance », de Drake porté notamment par la collaboration avec Wizkid, marque un véritable tournant. Les échanges entre artistes africains et pop globale cessent d’être anecdotiques pour devenir structurants, signalant le début d’une circulation plus visible et plus assumée des artistes africains vers le mainstream international.

Parallèlement, les modes de diffusion se transforment en profondeur. En 2016, le streaming s’impose définitivement et avec lui une nouvelle manière d’écouter, de classer et de valoriser la musique. Les playlists et les plateformes font sauter des barrières, facilitent les découvertes transnationales et participent à la démocratisation de sons jusqu’alors périphériques, comme l’Afrobeats dans la pop mondiale. Elles permettent aussi à des formats longtemps considérés comme marginaux (mixtapes, sorties indépendantes) d’atteindre des publics massifs sans passer par les circuits traditionnels.

Cinéma, télévision et séries : la représentation change de braquet.

Sur le grand écran, l’impact de 2026 ne se mesure pas seulement aux prix remportés, mais à la reconfiguration de la sensibilité avec laquelle on peut envisager les récits noirs. On a vu l’émergence et la consécration d’œuvres telles que Moonlight de Barry Jenkins. Ce récit triptyque d’un garçon noir en quête d’identité, a rouvert le débat sur la visibilité des vies queer noires et la puissance du récit intimiste. Avec une économie de moyens rare et une attention minutieuse aux affects et aux gestes ordinaires, le film a prouvé comment un parcours intime peut inscrire les questions de race, de sexualité, de vulnérabilité et d’identité dans une esthétique cinématographique qui n’existe ni dans l’imagerie de l’héroïsme ni dans celle du pathos attendu. Une prouesse narrative qui a durablement enrichi le cinéma contemporain dans sa manière de filmer l’intériorité.

Moonlight - Barry Jenkins (2016)

Sur le petit écran aussi, 2016 a été une année de basculement : Atlanta (Donald Glover) et Insecure (Issa Rae et Larry Wilmore) ont installé des narrations résolument contemporaines, parfois absurdes, souvent très ancrées dans l’expérience noire de la jeunesse, avec une inventivité de ton qui a élargi ce qu’on attend d’une « série noire ». Atlanta a repoussé les frontières narratives du genre : un ton décalé, mélange d’ironie et de surréalisme, des digressions inattendues radicalement spécifiques et surtout des épisodes qui fonctionnent parfois comme de petits essais visuels. La série n’utilise pas le folklore ni la pédagogie, mais une forme d’étrangeté spatio-temporelle qui fragmente les attentes du téléspectateur et met en jeu des dimensions culturelles rarement explorées à la télévision.

Sur un registre plus léger mais tout aussi important, Insecure a produit une série qui, derrière ses rires et sa décontraction apparente, explore avec finesse les complexités de l’amitié, de la carrière et des relations amoureuses au sein d’une communauté noire jeune et urbaine. À travers des dialogues naturels, des moments de malaise, des décisions maladroites et des morceaux de vie entrainants, la série a montré à quel point la vie “ordinaire” peut être dramatique, drôle, politique et significative à la fois, une série qui rit, certes, mais qui documente aussi l’expérience de femmes noires avec une densité émotionnelle rarement accordée à ce type de protagonistes.

The Get Down (Baz Luhrmann, Stephen Adly Guirgis) a, malgré sa courte existence, contribué à la réinvention visuelle de l’histoire du hip-hop. Même les séries qui n’étaient pas centrées sur les expériences noires, comme Stranger Things ou This Is Us, participent à ce paysage culturel élargi en montrant la capacité de la télévision à créer des événements collectifs d’écoute, qu’il s’agisse d’une néo-nostalgie des années 1980 ou d’une exploration émotionnelle familiale à grande échelle. Leur succès auprès du public a aussi redessiné ce que peut être un “cultural reset” en 2016 : quelque chose qui se partage, se décode, se discute, et traverse les groupes d’âge et les communautés sans renoncer à l’expérimentation narrative.

À cette effervescence tant cinématographique que télévisuelle s’ajoute une transformation plus profonde et plus implicite : la visibilité elle-même devient un geste narratif. Quand on voit les personnages noirs embrasser non seulement des destins héroïques, mais aussi des moments d’angoisse banale, de réflexion intime et de maladresse relationnelle, la représentation cesse d’être un simple étalage de diversité pour devenir une inscription du vécu noir dans le continuum narratif des formes culturelles populaires. Le cinéma et la télévision de 2016 ont, ensemble, élargi les possibles narratifs et ont signalé à l’industrie et aux publics que la complexité humaine ne se laisse pas ramener à des conventions historiques, mais qu’elle exige des formes, des rythmes et des tonalités nouvelles, des formes que 2016 a su initier et que la décennie qui a suivi n’a cessé d’explorer.

2016 : ni mythe culturel, ni simple parenthèse politique.

Néanmoins, 2016 a beau rester, pour beaucoup, l’année des nuits longues et des playlists contagieuses, elle s’inscrit aussi dans une trame politique nettement moins festive qu’on ne l’imagine souvent. C’est un moment où le monde laisse de nouveau apparaître ses fissures les plus violentes. L’élection de Donald Trump aux États-Unis et le vote du Brexit au Royaume-Uni ne sont pas des accidents isolés, mais des signaux clairs de la montée des nationalismes et de discours anti-immigrés, racistes et autoritaires qui allaient durablement influencer la politique mondiale. En Europe, cette dynamique se traduit par des dérives ultralibérales, notamment en France, par une progression dangereuse de l’extrême droite et par de lourdes tensions démocratiques. En France, l’année est rythmée par de longues mobilisations sociales. Elle s’achève également sous le poids des violences policières, tragiquement illustrées par la mort d’Adama Traoré, rappelant que la brutalité d’un système raciste et l’impunité des forces de l’ordre ne sont pas des abstractions lointaines.

En Afrique, la vitalité culturelle cohabite avec des réalités tout aussi dures. De nombreux États, entre autres l’Éthiopie, la RDC, le Soudan, le Burkina Faso sont confrontés à des gouvernances fragiles et à des répressions récurrentes, souvent en réponse à des mouvements de contestation populaires et étudiants.

Les festivals, les scènes, les nuits partagées et des réseaux sociaux encore relativement naïfs composent alors un foisonnement créatif spectaculaire. Mais cet éclat ne peut être dissocié de la dureté du monde qui l’entoure. C’est précisément ce contraste qui fait de 2016 une année profondément ambivalente. On garde en mémoire des souvenirs de liberté et d’invention, tout en étant traversés par des crises politiques et sociales lourdes de conséquences. Danser aujourd’hui sur un morceau de 2016 reste un plaisir, mais il est difficile d’ignorer que ces mêmes plages et ces mêmes soirées baignaient déjà dans un monde qui se tendait dangereusement.

Dire que 2016 « a tout changé » serait excessif ; dire que 2016 a posé des jalons, artistiques, narratifs, industriels, qui continuent aujourd’hui d’irriguer la pop culture, le cinéma et la télévision, semble plus juste. Si l’on continue d’y revenir, c’est aussi pour interroger comment des parcours personnels et des ruptures structurelles se sont combinés pour produire une mémoire générationnelle encore vivante aujourd’hui. Mais il serait malhonnête de n’y voir qu’un album de souvenirs heureux et rassurants. La beauté de nos mémoires coexiste avec des épisodes bien plus sombres, qui racontent une autre histoire de 2016, moins confortable, mais impossible à ignorer.

Et si 2026 nous fait l’effet d’une résurgence de 2016, renouons alors collectivement à notre conscience politique. Pour nombre d’entre nous, c’est en 2016 que se sont tenus nos premiers débats publics, nos premières assemblées, nos premières manifestations. C’est cette année-là que beaucoup ont commencé à écrire, à s’organiser, à se mobiliser, à se former aux questions féministes, antiracistes et sociales, que nous avons appris à nommer les injustices et à chercher des réponses collectives. Des gestes d’apprentissage politiques, concrets et précieux, qui ont fondé notre capacité à agir. Néanmoins, le capitalisme et la nécessité de tenir économiquement ont tenté d'absorber notre contestation et une grande part de notre énergie, reléguant parfois nos convictions au second plan, jusqu'à ce que la neutralité et l’indifférence soient considérées comme une donnée. La désillusion a aussi joué son rôle ; voir des promesses s’étioler, les institutions résister, les rapports de force se durcir, use. La colère s’est faite plus discrète, et l’idée même de transformation radicale semble s’être dissoute dans la fatalité. Alors si l’été 2016 nous renvoie des images de liberté, d’indignations, d’élan collectif, retournons-y avec la mémoire et la volonté d’en faire quelque chose de durable.